6. Reverb

Il riverbero come punto di partenza ed effetto di base

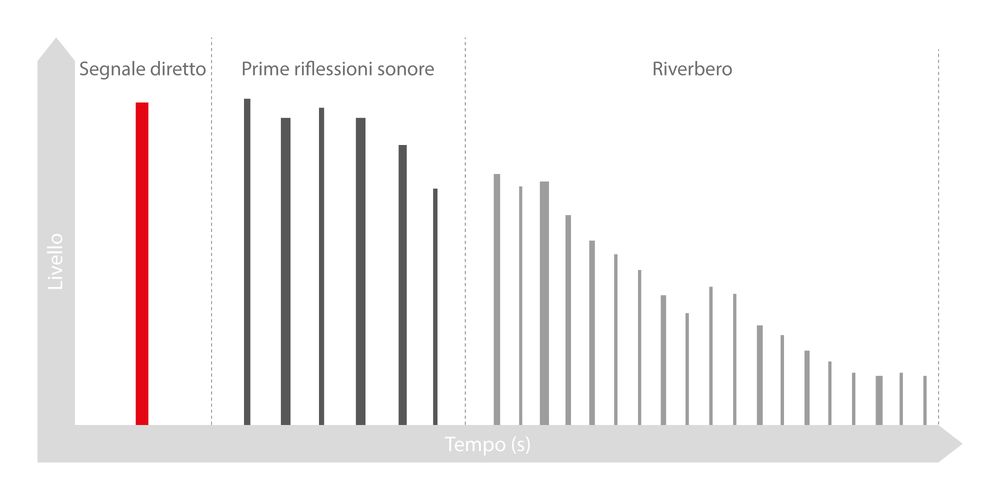

Le 3 fasi del suono in una stanza

Il diagramma qui sopra mostra la struttura di base di un riverbero e ci permette di comprenderne meglio i vari parametri (o impostazioni).

Il punto di partenza è ovviamente il segnale diretto naturale, ad esempio un colpo di rullante. Le prime riflessioni, che raggiungono il nostro orecchio, sono chiamate "early reflections" o prime riflessioni sonore: si tratta del primo "Echo" del segnale originale. Tali riflessioni non sono però percepite come vero e proprio eco a causa dell'intervallo di tempo troppo breve che tra esse intercorre.

A questo punto, ti suggeriamo un esperimento:

Parti dal colpo di rullante, o un altro segnale potente, e fallo passare attraverso l'unità di riverbero; la maggior parte dei dispositivi (digitali) ha un parametro chiamato "early reflections". Fai passare il segnale attraverso l'effetto più volte, magari utilizzando un loop. Ora ruota il parametro "pre delay" (il tempo che intercorre tra il segnale originale e le prime riflessioni) a un valore sempre maggiore. Ebbene? A che punto noti un suono doppio? Di norma, ciò avviene attorno ai 50 ms: è semplicemente il limite della risoluzione del nostro orecchio, molto simile al limite oltre il quale il nostro occhio non distinguerebbe tra le singole immagini (effetto flip-book).

Le prime riflessioni sono seguite dalla fase di riverberazione vera e propria, con una sequenza densissima di riflessioni. Queste sono di livello molto inferiore rispetto alle prime e presentano una forte irregolarità, che può tuttavia essere gestita insieme alla densità temporale. Il grado di irregolarità viene per lo più denominato diffusione (diffusion, in inglese), mentre la seconda viene spesso etichettata come densità (density).

Ecco un consiglio:

- Prenditi 1-2 ore di tempo

- Carica il programma del tuo sequencer con il plug-in di riverbero e siediti davanti alla tua unità di riverbero da 19” (usa uno schermo)

- Esamina i vari preset di riverbero

- Ascolta attentamente le differenze

- Ora osserva cosa è cambiato secondo le impostazioni di ciascuna configurazione

Solo così potrai farti un’idea di questo effetto, che è davvero molto articolato. Data la sua complessità non sorprende che una riproduzione artificiale, la quale dovrebbe restituire fedelmente il suono reale, richieda un grande sforzo.

L'origine

I primi dispositivi erano ancora le cosiddette camere di riverberazione, dove l'effetto veniva creato utilizzando un sistema di diffusori e microfoni. Fondamentalmente si tratta di un processo naturale.

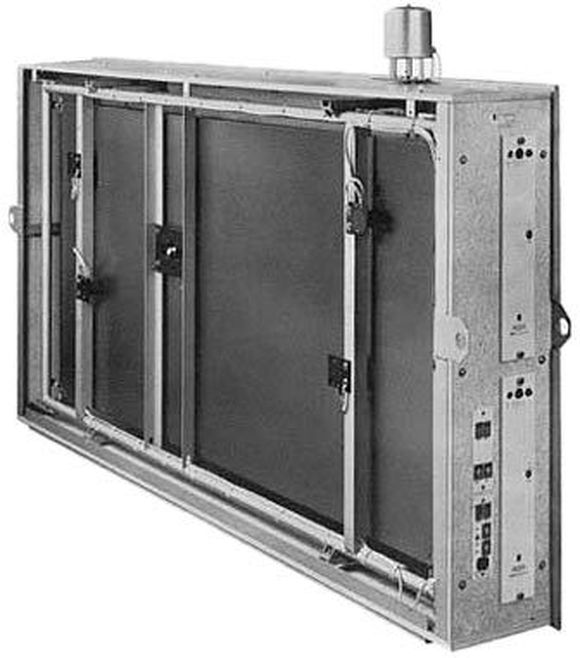

Il riverbero a piastra si creava con una lastra in metallo dalle imponenti dimensioni di un armadio, che logicamente non poteva essere portata a un concerto.

Il riverbero a molla, che produce un rumore così piacevole se attivato all'improvviso, non può davvero bastare in termini di suono. Nel migliore dei casi, lo si trova sugli amplificatori per chitarra pensati per restituire un suono elaborato e vintage, piuttosto ricercato.

Per molto tempo dunque non c'erano altre possibilità, cosa che, crediamo, si possa comprendere ascoltando le registrazioni di quei tempi!

Con il progredire della tecnologia, e ancor di più con l'avvento di quella digitale, migliori e più convenienti sono le possibilità, a totale vantaggio degli effetti.

Le moderne unità di riverbero hanno degli eccellenti algoritmi (funzioni di calcolo) che si avvicinano molto al suono naturale. I cosiddetti plug-in per le workstation digitali (DAW) offrono un'alternativa altrettanto valida seppur impegnativa per il computer, soprattutto se non accompagnati da una scheda aggiuntiva dotata di processori.

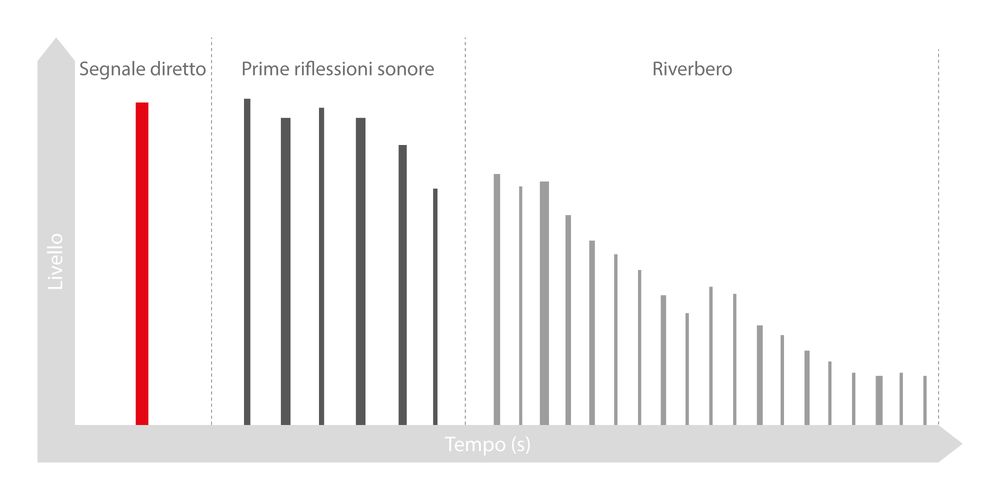

Infine, come illustrato sull’immagine di cui sopra, i plug-in di riverbero (riverbero a convoluzione IR-1 di Waves). L'effetto riverbero caricato si chiama "snare plate": dai un'occhiata alla visualizzazione della forma d'onda in relazione ai valori modificati.

IR-1 Efficient con tempo di riverbero e densità medi

IR-1 Efficient con bassa densità (osserva la coda del riverbero!)

IR-1 Efficient con un tempo di riverbero più breve e una densità media, il riverbero suona più "compatto"